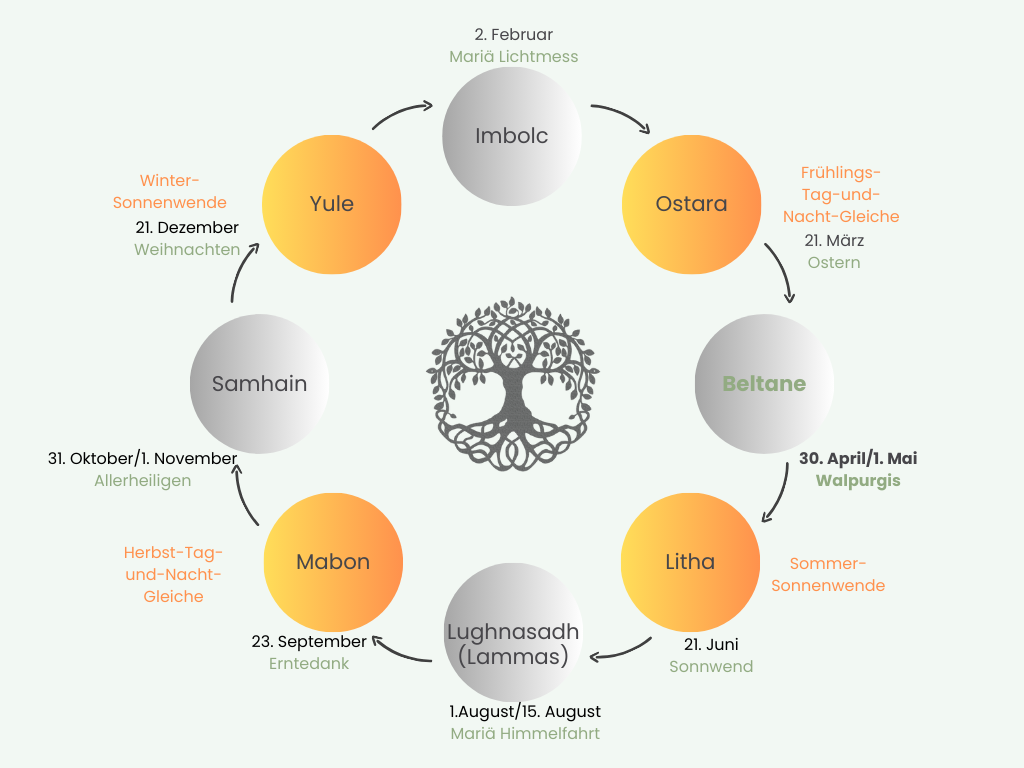

Beltane ist das Fest, das früher bei den Kelten den Sommer einleitete. Phänologisch gesehen ist es der Übergang vom Vollfrühling in den Frühsommer, dessen Merkmal die Holunderblüte ist.

In der keltischen Mythologie war Beltane eine Zeit, in der sich die Tore zur Anderswelt öffneten – zu den Reichen der Feen, Ahnen und Naturgeister und war das Gegenstück zu Samhain (31. Oktober), das den Winterbeginn markiert. Während Samhain dem Tod und der Stille gewidmet war, stand Beltane für Leben, Fruchtbarkeit und Lust.

Interessanterweise gibt es kein christliches Pendant wie bei den anderen Jahreszeitfesten wie beispielsweise Ostern und Ostara. Der Beginn der Feierlichkeiten, nämlich die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, wird als Walpurgisnacht bezeichnet.

Das 3. Jahreszeitenfest – Beltane und der Tanz in den Mai

Beltane war ursprünglich ein Vollmondfest und wurde am Vollmond zwischen der Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche und der Sommersonnenwende gefeiert. Mittlerweile wurde die Nacht zum 1. Mai und der 1. Mai selbst als Termin festgesetzt.

Was wird gefeiert

Da nun endlich die warme Jahreszeit beginnt, ist dieses Fest von Freude, Überschwang, Sinnlichkeit und Erneuerung geprägt. Die Sonne als Lebensspenderin schickt jetzt wieder ihre lebensnotwendigen Strahlen auf die Erde. Es ist die Zeit, in der durch die Vereinigung von Himmel (Sonnengott) und Erde (Vegetatiosgöttin) die Fruchtbarkeit auf die Erde zurückgebracht wird.

Der Name Beltane ist nicht abschließend geklärt, es verbirgt sich dahinter keine bekannte Gottheit. Etymologisch gesehen vermutet man einerseits einen Bezug zum keltischen Gott Belenus, dem Sonnengott. Andererseits können es auch das indogermanische bhel=hell, glänzend, weiß zurückgehen. Aber auch béal tínedh=Feuerhaus wird als Namensgeber diskutiert. Feuer spielt bei den Ritualen eine zentrale Rolle.

Brauchtum an Beltane

Die Nacht vor dem 1. Mai ist die Walpurgisnacht. Der Name geht auf die angelsächsische Benediktinerin Walburga zurück, die im 8. Jhd. lebte und Äbtissin des Klosters Heidenheim war. Aufgrund von Wundern, die sie zu Lebzeiten gewirkt haben soll, wurde sie 870 heiliggesprochen. Sie ist die Schutzheilige für Pest, hilft bei Unterleibs- und Augenleiden. Ihr Ehrentag ist der 1. Mai. Früher galten in einigen Regionen die 9 Tage davor als Walpurgistage, an denen die Kirchenglocken geläutet werden mussten, um die zu der Zeit sehr aktiven Geistwesen abzuwehren. Durch die Heilige sollten die lustvollen Feierlichkeiten wohl einen weniger heidnischen Anschein bekommen.

Spätestens als im späten Mittelalter der Begriff der Hexe als Schadensbringerin erstmals auch urkundlich erwähnt wurde, wurden von da an alle negativen Vorstellungen von Geistern auf die Hexen übertragen. So entwickelte sich die Vorstellung, dass sie in der Walpurgisnacht auf ihrem Besen zum Blocksberg (dem Brocken im Harz) flogen und dort orgiastische Feiern mit dem Teufel begingen.

Luis Ricardo Falero, Walpurgisnacht, 1878, via Wikipedia

Die (Land)Bevölkerung beging in dieser Nacht ebenfalls ausgelassene Feierlichkeiten, die ihre Herkunft auf die oben aufgeführten alten Fruchtbarkeitskulte zurückführen. Die Kirche, die mit all den Fruchtbarkeitsriten der Heiden nichts anfangen konnte, setzte daher stark auf die Dämonisierung der Feierlichkeiten.

Im Süden Deutschlands wird die Walpurgisnacht auch als Freinacht bezeichnet. Es war ursprünglich der Übergang vom Winter zum Sommer, bei dem böse Geister vertrieben wurden. Im Laufe der Zeit wurde daraus der Brauch, dass Jugendliche kleinere Streiche und Schabernack machten und ungestraft davonkamen. Auch ist es die letzte Nacht, in der der Maibaum der Nachbargemeinde von den Burschen gestohlen wird und nur gegen ein Lösegeld, z. B. eine zünftige Mahlzeit, wieder ausgelöst werden kann.

Typischer Maibaum, via Canva

Pflanzen zu Beltane

Die nun wieder üppig zur Verfügung stehende Pflanzenwelt hatte oft auch eine wichtige Aufgabe bei den Feierlichkeiten.

Als Erstes ist die Birke zu nennen. Diese hatte schon bei den vorangegangenen Festen als Lichtbaum eine wichtige Aufgabe. Nun wird sie aber zum Maibaum. Sie wurde zentral auf einem Platz aufgestellt und mit einem Kranz an der Spitze geschmückt. Damit symbolisiert der Stamm einen Phallus, der Kranz die Vulva. Der Maibaum steht damit im Mittelpunkt der Fruchtbarkeitsriten. Der rituelle Tanz um den Maibaum symbolisiert die Fruchtbarkeit und das Aufblühen des Lebens.

Dem Tanz folgte häufig die symbolische Grüne Hochzeit – eine rituelle Verbindung zweier Menschen für ein Jahr und einen Tag. In den keltischen Gebieten wurde dies als Handfasting bezeichnet. Es war eine Zeit der freien Liebe, in der Paare sich fanden oder alte Partnerschaften erneuert wurden. Die Vereinigung von Göttin und Gott, Erde und Himmel, wurde in vielen Formen zelebriert – körperlich, rituell oder spirituell. Die Tradition des Maibaumaufstellens am Dorfplatz hat sich fast überall, egal ob Stadt oder Land, bis heute gehalten. Heute sind die Feierlichkeiten weniger orgiastisch, aber Alkohol fließt dafür in großen Mengen. Aus den gelegentlich hemmungslosen Feierlichkeiten entwickelte sich auch der Mythos, dass Ehen, die im Mai geschlossen wurden, unter keinem guten Stern standen. Aus England stammt der Spruch:

Marry in may, rue the day – Heirate im Mai, bereue den Tag

Weißdornblüte

Eine weitere Pflanze war der Weißdorn, der nun in voller Blüte steht und den Hecken ein verträumtes Aussehen gibt. Weißdorn gilt als heiliger Baum der Feen und als Grenzwächter zur Anderswelt. In Irland ist es verboten, einen Weißdornbusch zu beschädigen – das soll demjenigen Unheil bringen. Er ist auch eine hochgeschätzte und wichtige Herzheilpflanze und beruhigt den unruhigen Geist.

Der wunderbar duftende Waldmeister darf heute in keiner Maibowle fehlen. Aber er symbolisiert auch Freude und Lebenskraft und wird oft für Schutz- und Liebeszauber verwendet. Er hat eine beruhigende Wirkung, öffnet die Sinne und wurde in der Volksmedizin zur Entspannung und Förderung von Klarträumen genutzt.

Auch das Gänseblümchen war als Kranzkraut beliebt. Es symbolisiert Unschuld, Neubeginn, Freude. Es steht für jungfräuliche Schönheit sowie das Erwachen der Natur. In Verbindung mit weiteren Frühlingsblumen wie dem Wiesenschaumkraut und dem Veilchen schmückten die Kränze nicht nur die Frauen und jungen Mädchen, sondern symbolisieren damit auch Fruchtbarkeit, Naturverbundenheit und ihre spirituelle Kraft.

Als Letztes ist noch der Gundermann zu nennen. Er ist eine traditionelle Schutzpflanze, die hilft, negative Energien abzuwehren. Es gibt eine Menge Bräuche rund um die kleine Pflanze. So soll Milch, durch einen Gundermannkranz gemolken, vor Verhexung geschützt sein und nicht sauer werden. Trug man einen Gundermannkranz auf dem Kopf, konnte man in der Walpurgisnacht erkennen, wer von den Dorfbewohnern eine Hexe war.

Es gäbe noch eine Menge über Beltane zu erzählen, doch ich hoffe, du hast ein Gefühl für die Zeitqualität bekommen. Abschließend gibt es noch das Rezept für meine Maibowle, um beschwingt in den Mai zu tanzen.

Rezept Maibowle

- 1 Flasche kalten Roséwein

- 1 Flasche kalten Sekt

- 500 – 750 g Erdbeeren

- 1–2 EL Zucker (nach Belieben)

- 1 Büschel angetrockneter Waldmeister

Lasse den Waldmeister gut anwelken, damit sich mehr Aroma entwickelt (mind. 3 Stunden). Schneide die gewaschenen Erdbeeren in Scheiben, vermische sie bei Bedarf mit dem Zucker und gebe sie in ein Bowlengefäß. Gieße den Rosé darüber und hänge den zu einem Sträußchen gebundenen Waldmeister kopfüber in die Bowle. Gibst du ihn komplett in die Bowle, können unter Umständen aufgrund die in den Stängeln enthaltenen Bitterstoffe den feinen Waldmeistergeschmack stören. Lass den Ansatz im Kühlschrank für mind. 2 Stunden ziehen. Direkt vor dem Servieren den Waldmeister entfernen und die Bowle noch mit gekühltem Sekt auffüllen.

Super schöner Beitrag- sehr informativ und lebendig! Noch nie was gehört von Beltane….

Aber war es wirklich so, dass der Gundermannkranz auf dem Kopf angezeigt hat, dass man eine Hexe ist? Oder umgekehrt?

Danke für dein liebes Feedback. Gundermann soll die Hellsicht fördern, trägt man einen Gundermannkranz, kann man also Hexen erkennen. Dass das natürlich auch schon wieder ein bisschen in die magische Richtung beim Anwender geht, ist ein anderes Thema….