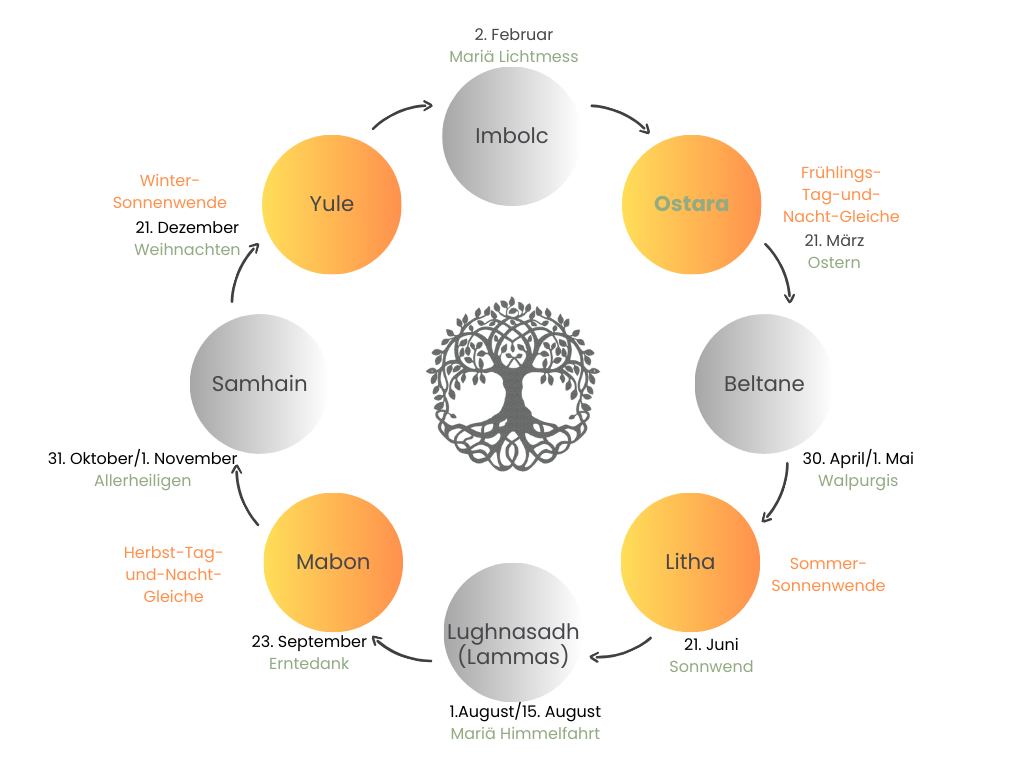

Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte, diese Zeilen aus dem bekannten Gedicht Er ist’s von Eduard Mörike verbinden viele mit dem Beginn des Frühlings und der Osterzeit. Im Jahreskreis folgt auf Mariä Lichtmess oder Imbolc, das christliche Ostern oder das heidnische Ostara. Diese ebenfalls uralten Feste haben eine Fülle an Bräuchen und Traditionen, die auch heute noch im jeweiligen christlichen oder heidnischen Kontext gefeiert werden. Was dahintersteckt und was die Ursprünge des Osterhasen sind, möchte ich dir im Folgenden aufzeigen.

Das 2. Jahreskreisfest – Ostern und Ostara

Ostern und Ostara orientieren sich beide an der Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche, also wenn Tag und Nacht gleich lang sind.

Zeitpunkt

Das Kirchenfest Ostern ist ein beweglicher Feiertag, dies wurde auf dem Konzil von Nicäa im Jahr 325 von der Kirche so festgelegt. Danach wird Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche (20./21. März) gefeiert.

Dadurch variiert dieser Termin jedes Jahr, heuer, also 2025, haben wir daher einen relativ späten Termin, erst am 20. April 2025 ist Ostersonntag. Im Vergleich dazu fiel der Ostersonntag 2024 bereits auf den 31. März.

In der orthodoxen Kirche werden die kirchlichen Feste nach dem julianischen Kalender gefeiert und damit zeitversetzt zum bei uns üblichen gregorianischen Kalender. Die orthodoxen Christen feiern heuer also erst am 5. Mai Ostern.

Ostara, das zu den Sonnenfesten gehört, orientiert sich dagegen an den Gestirnen und wird direkt zur Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche gefeiert, die 2025 auf den 20. März fällt. Damit weicht Ostara dieses Jahr vom Osterfest um einen Monat ab. Es ist das 2. Fest im Jahreszyklus.

Der Winter ist endgültig vorbei, auch wenn er, besonders in den Jahren, wo Ostern auf einen frühen Termin fällt, gerne nochmal sein Comeback versucht. Die Natur erwacht nun endgültig und nicht nur die Frühblüher wagen sich wieder hervor.

Die Jahreszeitenfeste – Ostern/Ostara

Was wird gefeiert

An Ostern feiern die Christen ihr wichtigstes Kirchenfest. In der Karwoche davor, die von Palmsonntag bis Karsamstag geht, wird dem Leiden und Sterben Jesu gedacht. Am Ostersonntag wird die Auferstehung Jesu am 3. Tag nach seiner Kreuzigung gefeiert. Damit beginnt die eigentliche Osterzeit, auch österliche Freudenzeit genannt, die bis einschließlich Pfingsten dauert.

Ostara wiederum ist die germanische Frühlingsgöttin, die die Natur jetzt endgültig weckt. Sie steht für Fruchtbarkeit und neues Leben. Ihre Attribute sind der Hase und das Ei, also beides Fruchtbarkeitssymbole. Ihr Ursprung wird heftig diskutiert, vermutlich leitet sich ihr Name von der altgermanischen Göttin Eostrae ab. Ob Ostara als Göttin tatsächlich verehrt wurde oder ob dieser Kult sich erst im Laufe der Jahrhunderte entwickelte, kann mangels dünner Quellenlage nicht abschließend belegt werden. Unabhängig davon, wer die Namensgeberin war, sind Frühlingsrituale schon seit Jahrtausenden belegt.

Frühlingsblüher - Schlüsselblume, Aprikosenblüte, Stiefmütterchen

Brauchtum

Alle Bräuche gehen auf alte heidnische Rituale und Bräuche zurück. Sie erfuhren im Laufe der Zeit häufig eine christliche Interpretation.

Feuer

Feuer war für die Menschen überlebensnotwendig und galt als heilig. Es symbolisierte in fast allen Kulturen die Sonne als Lebensspenderin, die mit ihrem Licht und der Wärme das (neue) Leben ermöglichte.

In der Osternacht, also die Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag, werden vielerorts Osterfeuer entzündet. Auch die Osterkerze wird in dieser Nacht in der Kirche im Rahmen der Messe entzündet. Das Osterfeuer steht im Christentum für die Hoffnung und die Überwindung des Todes.

Auch an Ostara werden große Feuer entfacht. Sie symbolisieren das Leben, das nun endgültig erwacht und die Fruchtbarkeit der Natur, die für unser Überleben unerlässlich ist.

Damit eng verbunden ist das noch manchmal anzutreffende Scheibenschlagen oder der Osterräderlauf – brennende Holzscheiben werden vom Berg ins Tal gerollt. Sie symbolisieren das Erstarken der Sonne und damit auch den neuen Zyklus des Lebens.

Der Osterhase und das Ei

Der Osterhase, der die Eier bringt, ist eng mit der Göttin Ostara verbunden, deren Bote er ist. Lt. Überlieferung vergräbt er im Wald die Eier, die dann Ostara auf ihrem Weg über das Land wieder ausgräbt und somit das Leben und die Fruchtbarkeit für das Land bringt. Der Hase gehört zu den ersten Tieren, die im Frühling Nachwuchs bekommen und davon reichlich und mehrfach im Jahr. Dies macht ihn zum Symbol für Fruchtbarkeit. Wenn sich etwas vermehrt wie die Karnickel, beschreibt dies im Volksmund daher, dass sich etwas schnell vermehrt.

Auch das Ei ist ein uraltes Fruchtbarkeitssymbol, aus dem neues Leben schlüpft. Im Christentum symbolisiert das kalte, starre Ei den Tod Jesu. Da aber das Ei gleichzeitig das neue Leben beinhaltet, wurde es zum Symbol für die Wiedergeburt. Im 11. Jhd. wurde es in der byzantinischen Kirche üblich, sich hart gekochte und rot gefärbte Eier an Ostern zu schenken. Die Farbe Rot steht einerseits für das Blut Christi, aber auch für Lebenskraft und Energie. Später wurden die roten Eier auch in der Ostermesse gesegnet. Auch heute noch werden in der orthodoxen Kirche an Ostern rot gefärbte Eier verschenkt. Ab ca. dem 12. Jhd. wurden in der westlichen Kirche die Eier mit Pflanzenfarben auch bunt gefärbt und teilweise äußerst kunstvoll verziert. Neben all der Symbolik hatte dies auch praktische Gründe – so konnte man die geweihten bunten Eier von den normalen Eiern besser unterscheiden.

Dass der Osterhase die Eier bringt, ist erst seit dem 19. Jhd. üblich. Vorher versteckten beispielsweise auch Fuchs, Storch, Hahn, Henne oder Kuckuck die Eier. Durch die nun erstarkende Spielwarenherstellung und die Süßwarenproduktion wurde ein regelrecht romantisierender und auch verkaufsfördernder Mythos rund um Hase und Ei entwickelt. Auch der Schokohase erblickte erstmals das Licht der Welt.

Das Osterlamm schließlich steht ebenfalls in der christlichen und jüdischen Tradition für Reinheit und Frieden und wird traditionell zu Ostern geschlachtet. Heute wird es vorwiegend in Form eines Backwerks, dem Osterlamm, verzehrt.

Nostalgische Osterkarte, Franziska Schenkel

Pflanzen zu Ostern

Zunächst ist die Kräutersuppe zu nennen, die traditionell am Gründonnerstag verspeist wird. Je nach Gebiet umfasst sie eine bestimmte Anzahl von Wildkräutern, meist 7, 9 oder 12 an der Zahl. Dahinter steckt Zahlenmagie, da die verschiedenen Zahlen verschiedene Aspekte symbolisieren. Sie soll uns helfen, die Kraft des nun aufkommenden Frühlings für uns verfügbar zu machen. Die Grünkraft der Wildpflanzen, die uns nach der langen Winterzeit wieder mit Vitaminen und Mineralien versorgen, war für unsere Vorfahren noch elementar. Damals gab es noch kein Treibhausgemüse und die Vorräte neigten sich dem Ende entgegen. Man war darauf angewiesen, dass die Natur wieder frische Nahrung zur Verfügung stellte. Aber man nahm auch symbolisch die Grünkraft in sich auf, die einen das ganze Jahr vor Erkrankungen schützen sollte. Auf Basis einer Kartoffel- oder Grünkern-/Dinkelsuppe konnte man beispielsweise, abhängig von der Region und dem Wetter, folgende (Wild)Kräuter dazugeben:

- Brennnessel

- Löwenzahn

- Gundermann

- Veilchen

- Gänseblümchen

- Bärlauch

- Vogelmiere

- Giersch

- Wegerich

- Brunnenkresse

- Schlüsselblume

- Bärlauch

- Scharbockskraut

- Lungenkraut

Ostara hat mit der Schlüsselblume lt. Legende auch die Natur aufgesperrt. Die Schlüsselblume gilt im Volksglauben auch als Schatzblume, mit der verborgene Schätze gefunden werden konnten. Hierzu gibt es auch eine Vielzahl von Sagen und Erzählungen.

Der Palmbuschen hat ebenfalls eine lange Tradition. In vorchristlichen Zeiten gab es bereits Flurumzüge, bei denen der Frühlingsbeginn gefeiert und geehrt wurde. Es sollte dabei Fruchtbarkeit über die Felder gebracht werden.

Aber auch im Christentum wurde dieser Brauch übernommen. Jesus ritt auf einem Esel nach Jerusalem und die Bewohner schmückten den Weg mit Palmzweigen. Diese galten schon damals als heilige Bäume und repräsentierten die Königswürde. Daraus entwickelte sich der Palmbuschen, der am Palmsonntag in der Kirche geweiht wurde. Er sollte das Haus und seine Bewohner im Volksglauben vor Krankheit, Tod und Unwetter bewahren. Traditionell wurde er aus (7) verschiedenen Pflanzen gebunden, dazu gehörten u. a. Buchs, Weide, Eibe, Wacholder und Stechpalme. Die geweihten Buschen wurden im Haus aufbewahrt oder auch auf Feldern aufgestellt, damit diese ebenfalls mit Fruchtbarkeit gesegnet sein sollten.

Der Palmbuschen wird ein Jahr lang aufbewahrt bis zum nächsten Aschermittwoch. Sie werden kurz vor Aschermittwoch zur Kirche gebracht und dort verbrannt. Die Asche wird für das Aschenkreuz seit ca. dem 11. Jhd. im Rahmen des Gottesdienstes am Aschermittwoch verwendet. Damit beginnt die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Man kann seinen alten Buschen daheim auch selbst verbrennen oder vergraben. In einigen Gegenden ist es auch Brauch, bei drohendem Unwetter einen Teil des Buschens zu verbrennen, um Haus und Hof zu schützen.

Ölgemälde, Ferdinand Georg Waldmüller, Palmsonntag

Versuche doch auch einmal, dich über die jungen Wilden, wie ich auch gerne die Wildkräuter nenne, mit der Grünkraft zu verbinden und die Wohltat der vitamin- und mineralstoffreichen frischen Kräuter für dich zu nutzen, z. B. über eine Gründonnerstagssuppe.

Ich habe noch ein einfaches Rezept dafür für dich. Ich sammle immer, was die Natur abgibt und achte weniger auf die magischen Zahlen, aber das ist natürlich dir überlassen. Für mich steht die Grünkraft im Vordergrund und ich gebe auch gerne einige gekaufte Kräuter wie Kerbel oder Basilikum (ich liebe es einfach und will mir ebenfalls seine Energie einverleiben) mit dazu. In meiner Familie ist die Gründonnerstagssuppe ein lieb gewordenes Ritual geworden, wir treffen uns dazu, um gemeinsam gestärkt ins Jahr zu gehen.

Rezept Gründonnerstagssuppe

1,2 l Gemüsebrühe

3–4 große mehlige Kartoffeln

frische Kräuter (Brennnessel, Giersch, Gänseblümchenblüten, Löwenzahn, Gundermann, Veilchenblüten … – möglichst viele, verschiedene Kräuter)

Etwas Schmand oder Sahne (nach Belieben)

Salz, Pfeffer

Die geschälten, gewürfelten Kartoffeln in der Brühe weich kochen und pürieren. Die gewaschenen und klein geschnittenen Kräuter und gegebenenfalls den Schmand dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu eine Butterbrotscheibe servieren.

Aus diesen Kräutern wurde die Kräutlsuppe hergestellt

0 Kommentare